Le défibrillateur automatisé externe, souvent abrégé DAE, est devenu un maillon essentiel de la chaîne de survie.

Pour autant, il existe des situations où son emploi est inutile, voire dangereux : par exemple lorsque la victime est consciente et respire normalement ou quand l’appareil présente un défaut.

Comprendre précisément quand ne pas utiliser un défibrillateur permet de limiter les risques supplémentaires et de préserver les chances de survie jusqu’à l’arrivée des secours. Vous découvrirez donc les contextes à risque, les contre-indications médicales, les erreurs fréquentes, mais aussi le rappel des bons réflexes et le fonctionnement technique de l’appareil.

Situations à risque pour l'utilisation d'un défibrillateur

Un défibrillateur cardiaque est conçu pour délivrer un choc électrique en toute sécurité, mais certains environnements ou états de l’appareil peuvent rendre son usage périlleux. Identifier ces situations protège autant la victime que le sauveteur.

Environnements dangereux

Un milieu humide, une flaque d’eau ou un sol métallique sont de véritables ennemis du défibrillateur automatisé externe. L’électricité suit toujours le chemin offrant la plus faible résistance ; si ce chemin passe par le sauveteur ou un témoin, le choc risque de se propager et de provoquer une blessure grave, voire un arrêt cardio-respiratoire supplémentaire.

La sécurité impose donc de déplacer la victime inconsciente vers un endroit sec, non conducteur, avant la mise en place des électrodes. En extérieur, un simple tapis de sol, un manteau ou un carton posé sous le torse suffisent parfois à isoler le corps. Dans un atelier ou un chantier, on s’éloignera aussi de tout appareil en marche, de câbles dénudés ou d’outils électriques.

Autre facteur : l’atmosphère potentiellement explosive. Dans une station-service ou un local avec solvants, l’étincelle du défibrillateur externe peut enflammer les vapeurs. Les guides de premiers secours recommandent alors d’évacuer la personne avant toute tentative de défibrillation ou d’utiliser un appareil certifié ATEX, encore rare dans le grand public.

Défibrillateur présentant un défaut de maintenance

Un DAE dont la batterie est hors durée de vie, dont les électrodes sont périmées, ou qui clignote en rouge est un danger silencieux. Le risque principal : délivrer un choc inefficace et perdre les précieuses minutes qui précèdent l’arrivée du service d’urgence.

Les fabricants imposent un autotest quotidien : l’appareil vérifie son circuit électronique, la charge du condensateur et l’intégrité de la carte d’analyse. Si l’exploitant du site — qu’il s’agisse d’un ERP, d’un centre commercial ou d’un stade — ignore l’alerte visuelle ou sonore, le défibrillateur semi-automatique devient inutilisable.

Avant chaque utilisation, le sauveteur doit donc suivre trois étapes simples : vérifier l’indicateur d’état, contrôler la date limite des électrodes et s’assurer que la batterie n’affiche pas un niveau critique. En l’absence de ces garanties, il est plus sûr de déclencher immédiatement le massage cardiaque manuel en attendant un autre dispositif.

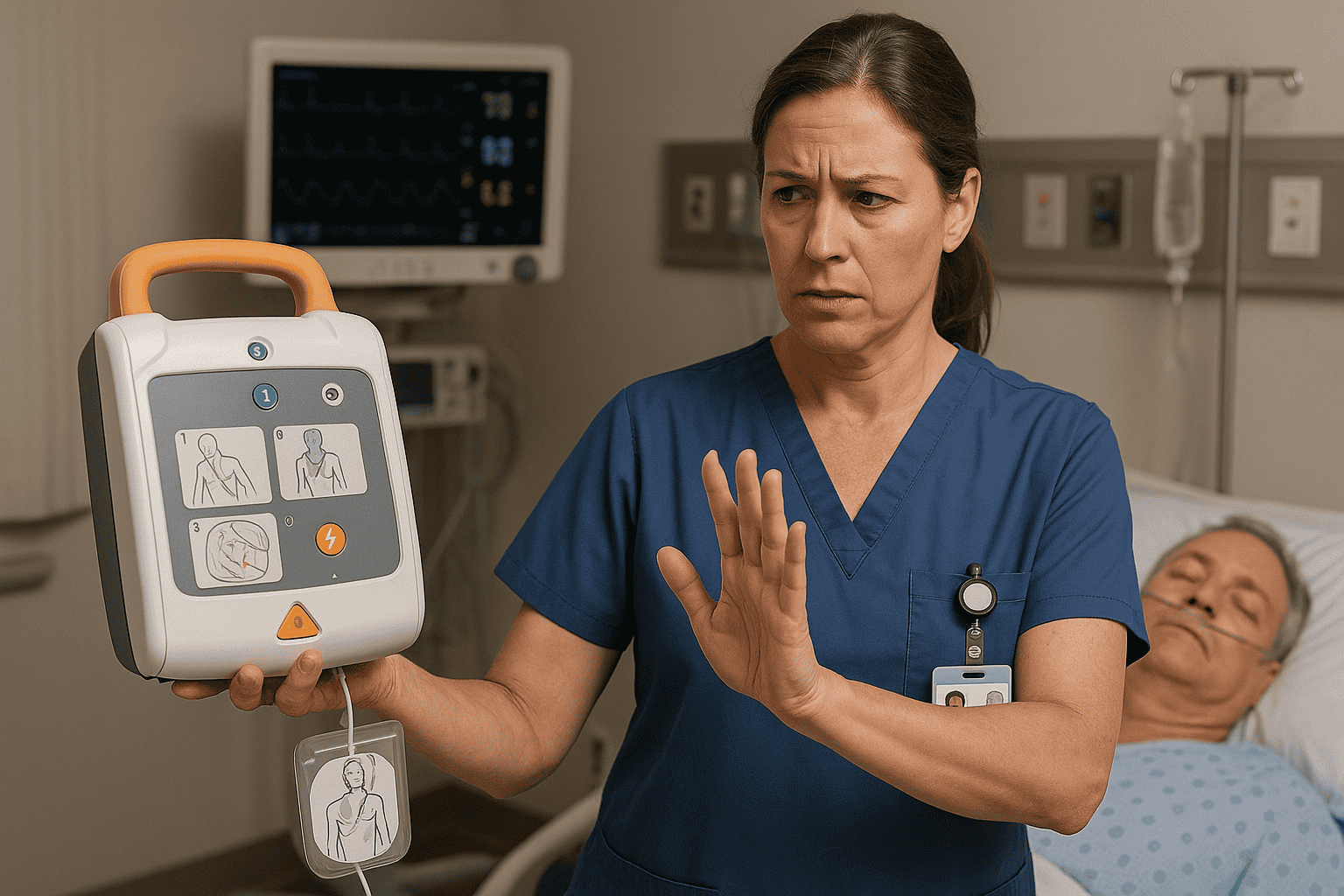

Personnes conscientes et respirant normalement

Le défibrillateur a été développé pour traiter la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire sans pouls. Si la personne est alerte, répond aux questions ou présente une respiration normale, son rythme cardiaque n’est pas en arrêt partenaire et un choc devient non seulement inutile, mais dangereux.

L’énergie délivrée — entre 150 J et 360 J selon les modèles — peut déclencher une brûlure cutanée, une arythmie ou endommager un pacemaker existant. Les protocoles de secours prescrivent plutôt de mettre la victime au repos, d’appeler le 15 ou le 112, et de surveiller son état.

Si, dans les minutes suivantes, la respiration s’arrête ou devient anormale, le sauveteur effectuera une nouvelle évaluation : absence de pouls régulier, inconscience, pas de mouvement de poitrine. Ce n’est qu’alors qu’il passera à la mise en place des électrodes et à l’analyse automatique.

Contre-indications à l'utilisation d'un défibrillateur

Certaines conditions médicales ou physiques imposent d’adapter la procédure ou de retarder le choc. Les connaître évite les effets secondaires et augmente les chances de survie.

Victime mouillée ou en contact avec des surfaces métalliques

L’eau et le métal conduisent l’électricité : le choc électrique risque de se disperser et de ne jamais atteindre le myocarde. Le premier réflexe consiste donc à sécher rapidement la poitrine avec un tissu propre ou un vêtement sec. En parallèle, on isole la victime d’une rambarde métallique, d’un banc public ou d’une plaque d’égout.

La plupart des kits de DAE incluent une petite serviette ou des compresses absorbantes. Même improvisées, quelques secondes d’essuyage suffisent à assurer une bonne adhérence des électrodes et à concentrer l’énergie sur la cage thoracique. L’opération ne doit jamais dépasser 10 secondes afin de ne pas retarder la défibrillation au-delà de la fameuse « minute d’or » où les chances de récupération dépassent 70 %.

Si la surface environnante comporte des flaques ou des câbles dénudés, il est conseillé de déplacer la personne ou de couper l’alimentation électrique du site pour éviter la conduction parasite.

Présence d'un pacemaker

Le stimulateur cardiaque se reconnaît souvent à une petite bosse sous-claviculaire. Placer l’électrode directement au-dessus risque de griller le composant électronique et de priver la victime de son rythme de secours. La solution consiste à décaler la pastille d’au moins 3 centimètres, généralement plus bas ou plus latéralement sur la poitrine gauche, afin que le courant ne traverse pas le boîtier.

Les fabricants de DAE précisent que l’appareil analyse la rythmie malgré la présence d’un pacemaker. Toutefois, le sauveteur doit s’attendre à un temps d’analyse du rythme cardiaque plus long. Pendant ce délai, l’arrêt du massage cardiaque est impératif pour éviter le bruit électromagnétique.

Enfin, une fois la défibrillation effectuée, il est indispensable de signaler au médecin urgentiste la présence de l’implant : celui-ci vérifiera son bon fonctionnement après la prise en charge hospitalière.

Situations de non-arrêt cardiaque

La confusion la plus fréquente concerne la crise cardiaque (infarctus) versus l’arrêt cardio-respiratoire. Dans la première, le cœur continue souvent de battre ; dans la seconde, la fibrillation ventriculaire prive le corps d’oxygène.

Appliquer un défibrillateur externe sur un infarctus non compliqué peut aggraver la nécrose du muscle cardiaque. Les signes d’un arrêt véritable sont : inconscience, absence de respiration ou respiration agonale, et absence de pouls palpable. Si l’un de ces marqueurs manque, on privilégie les gestes de confort : position assise, appel au SAMU, oxygène médical si disponible.

En cas de doute, les recommandations du Conseil Européen de Réanimation conseillent tout de même de préparer le défibrillateur ; c’est le dispositif qui tranchera automatiquement l’analyse et refusera le choc si le rythme est normal.

Erreurs à éviter lors de l'utilisation d'un défibrillateur

Même dans une situation d’urgence, de petites maladresses peuvent diminuer l’efficacité du DAE. Les connaître, c’est améliorer instantanément le taux de survie.

Utilisation sans formation ou accompagnement

La loi française autorise le grand public à utiliser un défibrillateur automatisé externe sans formation. Pourtant, les statistiques montrent que les utilisateurs ayant suivi au moins une session de trois heures en premiers secours déclenchent le choc en moyenne 40 secondes plus tôt.

Cette différence tient à la familiarité avec la machine, la capacité à reconnaître un arrêt cardiaque et à appliquer les étapes dans le bon ordre : alerter, masser, défibriller. Les organismes agréés (Croix-Rouge, Pompiers, Protection Civile) proposent désormais des modules gratuits ou à tarif réduit.

L’absence d’accompagnement se traduit aussi par l’oubli de la sécurité périmétrique : écarter les curieux, veiller à ce que personne ne touche la victime au moment de la délivrance du choc. Un regard rapide et une annonce vocale — « Écartez-vous, je choque ! » — suffisent à éviter un accident collatéral.

Mauvaise application des électrodes

Une électrode mal collée laisse passer l’air, augmente l’impédance et réduit l’énergie reçue par le myocarde. Pour maximiser l’adhérence :

- Raser ou tondre les poils épais sur la zone de contact.

- Essuyer la sueur, le sang ou la crème solaire.

- Placer la pastille sternale sous la clavicule droite et la pastille apicale sous l’aisselle gauche, en suivant le schéma imprimé.

Un simple déplacement de deux centimètres peut détourner jusqu’à 30 % de la charge, d’où l’importance de respecter le guide autocollant. Chez l’enfant de moins de 8 ans ou 25 kg, on utilisera un mode pédiatrique (50–75 J) ou une position « antéro-postérieure » pour que le choc parcoure la plus petite diagonale possible.

Enfin, toujours presser légèrement chaque électrode pendant une seconde : la colle hydrogel se répartit ainsi de manière uniforme sur la poitrine.

Négliger le massage cardiaque avant utilisation

Le massage cardiaque crée une pression mécanique qui maintient un débit sanguin minimal vers le cerveau. Sans ces compressions, une partie du tissu cérébral souffre dès la troisième minute d’arrêt. De nombreux témoins pensent, à tort, qu’il faut installer immédiatement le défibrillateur.

Les recommandations actuelles insistent : commencer par 30 compressions, puis poser les électrodes tout en continuant idéalement le CPR. L’appareil indiquera alors « Anlayse du rythme, ne touchez pas la victime » ; seule cette consigne autorise l’interruption.

Relancer les compressions aussitôt après le choc augmente de 10 % les probabilités de retour d’une activité cardiaque spontanée. Une coordination à deux sauveteurs — l’un masse, l’autre prépare l’appareil — est donc la méthode la plus efficace.

Quand utiliser un défibrillateur

Savoir quand passer du simple massage cardiaque à la défibrillation est la compétence clé pour sauver une vie. Trois vérifications suffisent.

Reconnaître un arrêt cardiaque

Un arrêt cardio-respiratoire se caractérise par la triade : absence de réponse, absence de respiration normale, absence de pouls. Le témoin doit donc :

- Secouer doucement l’épaule et crier : « Vous m’entendez ? »

- Observer le thorax pendant 10 secondes maxi pour détecter un mouvement.

- Palper la carotide ou l’artère fémorale, sans perdre plus de 5 secondes.

Si ces trois critères sont remplis, le code de la santé publique conseille de placer immédiatement le DAE. Chaque minute passée sans choc réduit de 7 à 10 % les chances de survie.

C’est pourquoi de nombreux lieux publics (gares, centres commerciaux, salles de sport) ont installé des appareils en accès libre, conformément au décret du 29 octobre 2019 imposant un défibrillateur dans certains établissements recevant du public (ERP).

Vérification des signes vitaux

Avant de presser le bouton vert, l’utilisateur doit s’assurer que la victime ne possède pas déjà un rythme compatible avec la vie. La respiration agonale — deux ou trois inspirations gasps — peut tromper un sauveteur inexpérimenté. Sentir un souffle d’air ou entendre un râle guttural ne constitue pas une respiration normale.

Le pouls régulier, même faible, contre-indique la défibrillation. Néanmoins, la majorité des DAE refuseront de délivrer un choc grâce à leur système d’analyse du rythme. Le protocole reste donc : installer, laisser analyser, suivre les instructions vocales. Si l’appareil dit « Choc non recommandé », le sauveteur continue immédiatement les compressions.

Une surveillance permanente est impérative : au moindre changement de coloration, de mouvement ou de respiration, on réévalue la situation et on ajuste les gestes.

Importance de l'intervention rapide

Chaque seconde compte : au-delà de 5 minutes, le taux de survie chute sous 50 %. À 10 minutes, il tombe à 10 %. Les études du registre EuReCa montrent que l’application d’un DAE avant l’arrivée du SAMU multiplie par trois les chances de retour à une activité cardiaque spontanée.

La règle d’or est donc simple : alerter le 112, massager immédiatement, défibriller dès qu’un appareil est disponible. Dans les zones rurales, les applications de témoin-alerte comme Staying Alive ou Sauv Life géolocalisent le défibrillateur automatisé externe le plus proche et guident le sauveteur via GPS, gagnant ainsi deux à trois minutes cruciales.

Une réponse rapide n’est pas seulement technique ; elle améliore aussi la prise en charge globale : hypothermie contrôlée, monitorage dès l’ambulance et réduction des séquelles neurologiques.

Fonctionnement et utilisation d'un défibrillateur

Comprendre le mécanisme interne de l’appareil rassure l’utilisateur et garantit un usage plus sûr, que le modèle soit semi-automatique ou entièrement automatique.

Processus d'analyse et de choc électrique

Une fois les électrodes connectées, le défibrillateur mesure la différence de potentiel entre deux points du thorax. Un algorithme détecte alors les signatures de la fibrillation ventriculaire ou de la tachycardie ventriculaire. Si le rythme est chaotique, l’appareil charge son condensateur ; un bip continu ou une lumière fixe indique que l’énergie est prête.

Dans les modèles semi-automatiques, l’utilisateur doit appuyer sur le bouton « Choc ». Dans les versions automatiques, le choc est délivré après un compte à rebours sonore. L’énergie traverse le cœur, dépolarise simultanément toutes les fibres myocardiques et permet au nœud sinusal de reprendre la main, rétablissant ainsi un rythme cardiaque normal.

Le cycle d’analyse se répète ensuite toutes les deux minutes, alternant avec 120 compressions, conformément aux directives ERC 2021.

Normes de sécurité et manipulation

Les défibrillateurs installés dans les ERP doivent respecter la norme EN IEC 60601-1-11 garantissant une isolation contre les projections d’eau (indice IP 55 minimum) et la compatibilité électromagnétique. Un autocollant CE visible confirme la certification.

L’utilisateur doit rester attentif à trois points :

1. S’assurer qu’aucun contact physique n’existe entre la victime et d’autres personnes au moment du choc.

2. Examiner la présence d’objets métalliques sur la poitrine : patch nitroglycérine, piercing, collier.

3. Déconnecter les sources d’oxygène médical pour éviter la combustion.

Une courte vérification, inférieure à 15 secondes, suffit à respecter ces normes tout en limitant la pause compressive.

Formation et obligations légales

Le code du travail et l’arrêté du 29 octobre 2019 imposent aux exploitants d’ERP — hôtels, centres sportifs, enseignes commerciales de catégorie 1 à 4 — d’installer un défibrillateur visible, accessible 24h/24 et déclaré en préfecture via la base de données nationale Géo’DAE.

Côté usager, aucune formation n’est obligatoire, mais le service public de santé recommande le module PSC1. Les entreprises bénéficient également de programmes de sensibilisation d’une heure, parfois financés par la CPAM ou les OPCO.

Enfin, l’article R6311-15 du code de la santé précise la responsabilité civile du sauveteur : toute personne de bonne foi, ayant agi pour porter assistance, est protégée contre les poursuites, même en cas d’échec de la réanimation.

,